【就労選択支援とは?】自分らしい働き方を見つける第一歩

今回は、2025年10月から始まる新しい障害福祉サービスである「就労選択支援」についてご紹介します。

本記事では就労選択支援とはどういったものなのか、対象者や支給期間、サービス利用までの流れなどを解説していきます。

目次

1.就労選択支援とは

2.就労選択支援の対象者

3.支給期間

4.サービス利用までの流れ

5.就労選択支援のこれから1.就労選択支援とは

就労選択支援とは、就労アセスメントの手法を用いて障害のある方が自身にあった働き方やそこに向けた支援などを選択することをサポートするサービスです。「就労移行支援」「就労継続支援A型・B型」などの就労系サービスを利用する前に、本人に合った支援を選べるようにサポートすることも、その1つです。

これまでは、ご本人の能力やニーズを適切に見定めずに、働き方や支援を選んでしまうということがありました。例えば、能力的に一般就労で活躍できる可能性がある方でも、ひとつの福祉サービスや事業所を長く使い続けていると、自身の次の選択肢を考える機会が減ってしまい、「本当はもっと広い可能性があったのに、それに気づけなかった」ということも起こり得ます。結果として、その方の持っている力や可能性が十分に活かされないこともあるのです。

これらの課題を解消するために導入されたのが、「就労選択支援」という新しい制度です。知識や自己理解がまだ十分でない段階でも、この制度を活用することで、自分に合ったサービスや就労先を本人が納得して選べるようにサポートします。

これまでの就労支援と就労選択支援

就労選択支援は、働き方や支援を検討する段階で、就労アセスメントの手法を活用して本人の特性、能力、興味、希望、価値観を把握することに重点を置いています。厚生労働省の「障害者総合支援法の改正について」の資料においても、この制度は「障害者の意向を踏まえ、就労系障害福祉サービスの利用に向けた選択を支援」することを目的としており、自己選択・自己決定の尊重が最も重要な理念とされています。

このアセスメントを通じて、本人がどのような仕事で能力を発揮できるのか、どのような環境で快適に働けるのかを明らかにし、その上で最適な就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援など)や職場選びに繋げていくのです。つまり、「仕事を探す」から「納得して仕事を選ぶ」という、支援の中心的な視点の転換が起こるのです。

働く希望(雇用や福祉サービス問わず)がある方に対し、作業活動などのアセスメントを用いて、適切な支援の提供を行える支援機関につなぐ。これが就労選択支援です。

2.就労選択支援の対象者

障害をお持ちの方で、「働きたい」もしくは「長く継続して働き続けたい」という意欲があり、就労系サービスを利用して就職したいと考えているすべての方が対象です。

| サービス類型 | 新規利用希望 | 既に利用中で 支給決定 更新希望者 | |

| 就労継続支援B型 | 現行の就労アセスメント対象者(下記以外の者) | 2025年10月~ | 希望に応じて利用 |

| ①50歳に達しているor 障害基礎年金1級受給者 ②就労経験あり | 希望に応じて利用 | ||

| 就労継続支援A型 | 2027年4月~ | ||

| 就労移行支援 | 希望に応じて利用 | 2027年4月~ ※標準利用期間を超えて 更新を希望する者 | |

(参考:厚生労働省 就労選択支援について)

2025年10月からは就労継続支援B型を新規に利用検討している方(一部対象とならない方もいる)、2027年4月からは就労継続支援A型を新規に利用検討している方または就労移行支援を2年間を超えて利用を希望している方も、就労選択支援の対象になります。

また、支援学校など在学中に就労選択支援を複数回利用する事が可能であり、各学年時に利用し、アセスメント結果を活用して卒業後の進路選択を段階的に行う事も可能になります。

3.支給期間

支給決定の有効期間は原則1か月です。自己理解等の改善に向け、1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合は、2か月の支給決定がおりることがあるようです。

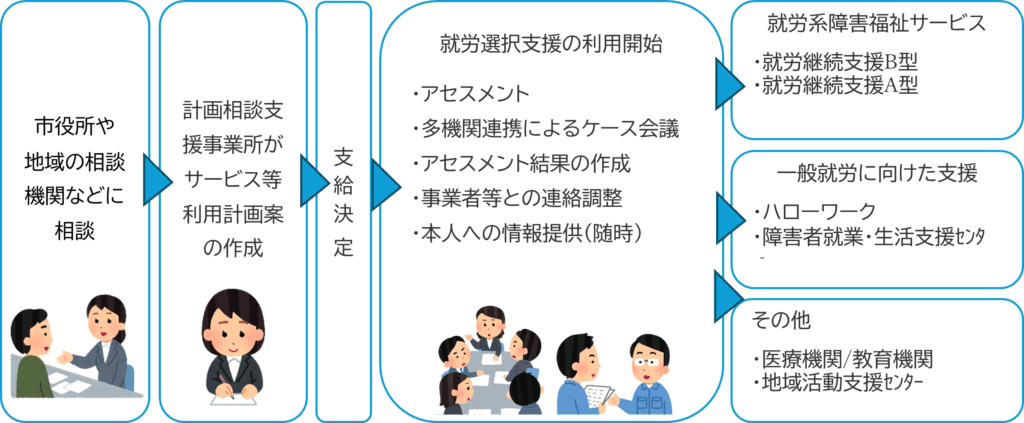

4.サービス利用までの流れ

まず、お住まいの役所や地域の相談機関などに相談します。相談員が希望を聞きとり、サービス等利用計画案の作成を行います。支給決定がおりると、就労選択支援事業所で様々な作業活動やプログラムなどを行ってもらい、アセスメント(評価)を行います。実際に作業を行い、強みや弱みの分析、興味・関心などを話し合いながら進めることで、自分では気づかなかった可能性を発見します。

アセスメント結果はシートとして整理され、その情報を用いて就労継続支援などのサービス利用や、一般就労を目指すかなどを検討します。最終的な進路の決定はご本人が決める事になります。また、事業所は次のステップが円滑に進むよう、ハローワークなど地域の関係機関と連携します。

(参考:厚生労働省 就労選択支援について)

4.就労選択支援のこれから

これから始まる就労選択支援ですが、働く選択の支援に様々な支援機関が関わる仕組みになっており、地域ごとにより良い仕組みづくりが議論されることが期待されています。

ただし課題も多くあり、地域によっては就労選択支援を行う事業所数が少なく、十分な機会が確保できない事もあるかもしれません。また、このサービスの意義を就労選択支援事業者や関係機関が理解することも必要です。

働き方を自分で選ぶという考え方はとても大切なことです。単なる制度のひとつではなく、本人主体の人生設計を支える“最初のステップ”なのです。