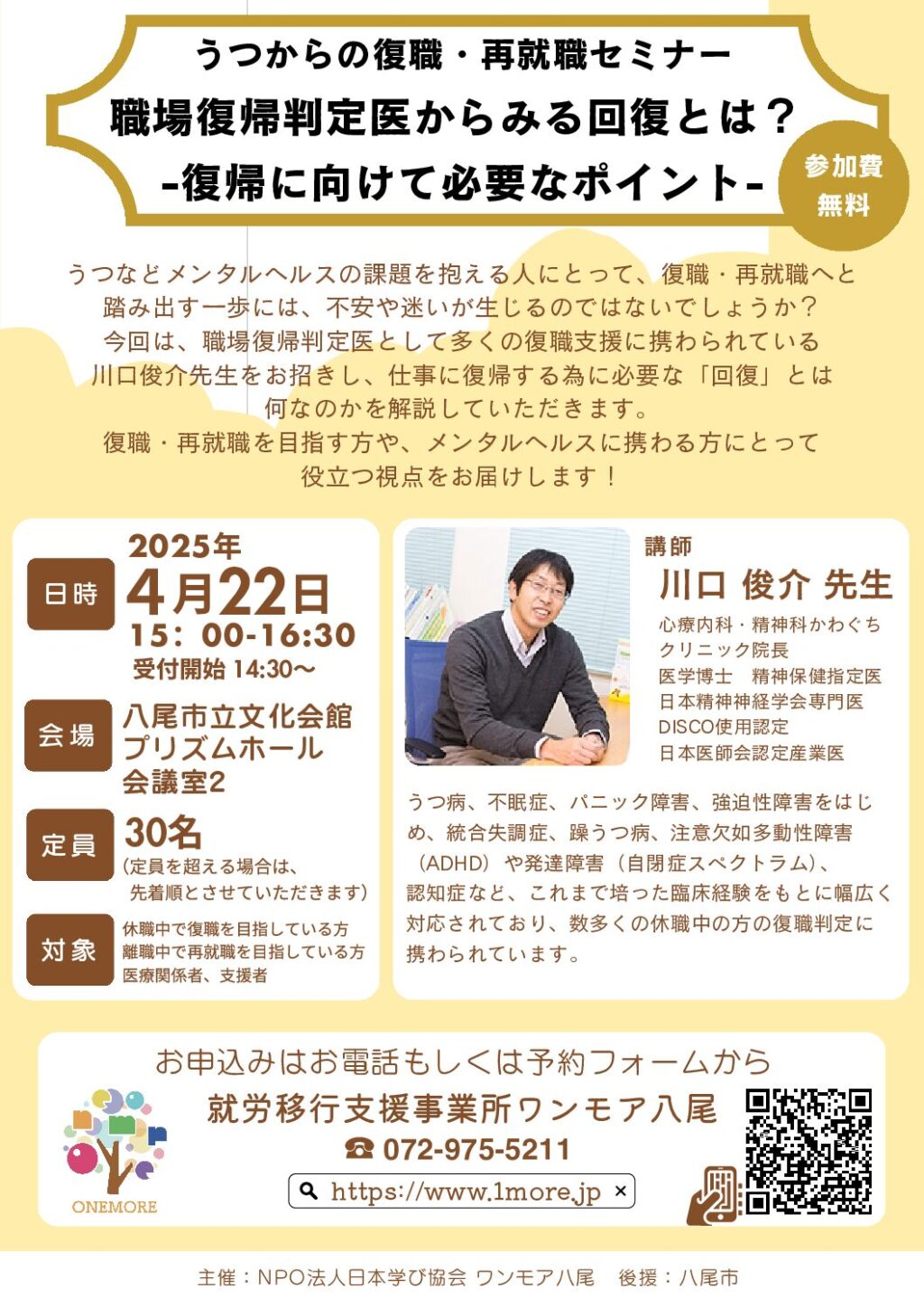

【心療内科・精神科かわぐちクリニック】うつからの復職・再就職セミナー「職場復帰判定医から見る回復とは?-復帰に向けて必要なポイント-」(セミナーレポート)

2025年4月22日に心療内科・精神科かわぐちクリニックの川口俊介先生をお招きし、うつからの復職・再就職セミナー「職場復帰判定医から見る回復とは?-復帰に向けて必要なポイント-」を開催しました。今回はその内容をご紹介します。

●就労者のメンタル不調(うつ病)について

就労者のメンタルヘルス不調には対人関係や仕事内容、私生活など様々な発症要因があり、再発率も60%と高い傾向があります。また再発と判断されない程度に揺れ戻しの症状がみられることもあり、発症からの経過は長くなることが多いです。メンタルヘルス不調による長期病休者は10年前の約1.6倍、15年前の約2倍に推移しており、これは身体疾患による長期休職よりも多い傾向です。またメンタルヘルス不調により休職となった場合、復職までにかかる期間は1回目の休職では平均で3.5カ月、2回目の休職では平均で5カ月を要するとされています。復職後の再休職の可能性については、復職者の3割弱は1年後に再休職、半数近くは5年後に再休職するとされています。企業に対するアンケート調査では8割近くの会社が「メンタルヘルス不調で休職した人の2~3割程度は再発を繰り返している」と答えています。

●休職から職場復帰までの流れ

休職から職場復帰は、①休職の開始、②療養~病状回復(リワーク)、③主治医による復職可の判断、④産業医による復職可否の判断、⑤職場復帰(復職支援)の5段階のプロセスとなっています。

①休職の開始時には復職の目安や基準の確認が重要になります。復職に対する意欲の有無、職場が定める勤務時間での就労の可否、睡眠リズムの安定や注意力・集中力の回復が復職判定のガイドラインとなります。また傷病手当金の手続きや、リハビリ出勤制度の確認も大切です。

②療養~病状回復(リワーク)の段階では、生活リズムの安定化が重要です。図書館などへの外出や散歩などの運動が効果的です。定期的な外出ができるようになれば、リワークの利用も検討します。リワークは施設によって様々なプログラムが提供されており、心理教育や認知行動療法、軽作業や事務作業の訓練などのプログラムが提供されています。リワークへの参加は復職後の就労継続率を上昇させる効果があります。

③主治医による復職可の判断は病状や日常生活の活動状況が安定し、復職への意思表示が確認できた時点でされます。主治医の復職可の判断はあくまで日常生活での回復程度のみを見て判断されるものであるので、業務遂行能力の回復は判断に含まれていない点に注意が必要です。

④産業医による復職可否の判断は、主治医による復職可の判断を踏まえて行われます。産業医は主治医からの意見書、休職者の睡眠状況や疲労具合をまとめた生活記録表、復職に向けての意思を考慮して、職場が求める業務遂行水準まで回復しているかどうかを判断します。

産業医による復職可能の判断が出た後は⑤職場復帰(復職支援)の段階になります。この段階では時短でのリハビリ出勤や業務制限などの配慮を受けながら、原則として元の職場に復帰します。

●再発予防に向けて

復職後に安定して働き続けるためには再発リスクへの対策を考えることが重要です。再発リスクはストレスや生活習慣などの健康問題、社会サポートの乏しさが挙げられます。そのため、再発予防に向けては休職要因についての振り返り(自己分析)と相談できる人や場所の確保が大切になります。うつ病などの精神疾患は再発が多いため、仕事をしながら付き合っていく姿勢が必要となります。

●まとめ

本セミナーではメンタルヘルス不調による休職から、どのような段階を踏まえて職場復帰に至るのか、分かりやすく丁寧に解説していただきました。メンタルヘルス不調による休職は近年増加傾向にあることから、復職に向けての支援を必要とする人々も今後ますます増えてくると予想されます。メンタルヘルス不調による休職は再発による再休職のリスクが高いとされています。リワークの様々なプログラムに参加することで再発や再休職の予防につながるとされていることから、リワークなどの支援を通して復職に向けて必要な知識や訓練も今後ますます必要とされると考えられます。また復職に必要な主治医や会社の産業医とのやり取りの流れについて理解しておくことは、復職に対する不安を低減することにもつながると思います。

ワンモアでは、今後もさまざまなセミナーを開催予定です。

興味がある方は是非「お問合せ」からお気軽にご連絡ください!